【アクアリウム・テラリウム】超小型の外部フィルターの作り方。

この記事では水草水槽、アクアテラリウム、小型水槽、フラット水槽での使用を想定した「超小型」の外部フィルターの作り方を記載してます。

ニッチな層に刺さるであろう

超マニアックなDIYです。

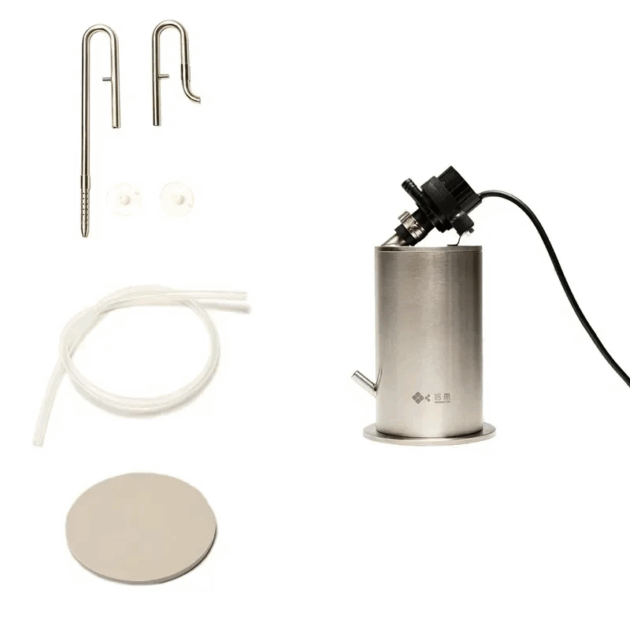

【超小型外部フィルター】準備するもの

- 小型水中モーター

- 外部フィルター容器(セリアや無印等のプラ水筒)

- チューブフィッティング

- 穴あけドリル(ハンドリーマー推奨)

- 止水用のパッキン

- アクリルパイプ外径8-10mm

- シリコンチューブ外径8-9mm

- ナット締め(レンチ推奨)

- あると良いもの(ヤスリやハンドリーマー)

必要な配管とその知識。

マニアックな超小型外部フィルターを作るにあたり

一番重要なのが、

「隔壁で使えるL字やストレートの継手」です。

*以下リンク先の商品は内径6mm、外径8mmのシリコンチューブ、外径8mmのアクリルパイプが適合する商品を載せてます。

接続ホース径が16/22mmくらいの隔壁継手であれば、

隔壁バルクヘッド等で検索すると該当商品がありますが、

このような超小型外部フィルター↓

を作ろうとすると、

接続ホースは外径8mm、内径は6mmとなります。

そこで、本来ウレタンチューブを接続するような液体対応のエア用のプッシュユニオンを使用します。

質を求めて日本製のピスコ(PT=R規格)を選びます。

配管のネジ規格には

管用平行ねじ(PF=G)と管用テーパーねじ(PT=R,PS)等ありますが、

日本のピスコに代表するようなユニオン継手の規格はPT=Rという規格となります。

海外製品で同様の商品を買う場合はおそらく「NPT」という規格となります。

NPTはアメリカの規格で、日本のPT規格には適合しません。

さらにNPTもPTもテーパーネジの為、

本来ナットを100%きっちり締めるような使い方をする事はなく、

隔壁は止水目的に使うものでもありません。

その為、基本的に適合するロックナットもほぼありません。

おそらく唯一、適合するステンレス製のナットは

こちらの「アソーのロックナット」。

ステンレス製のピスコのチューブフッティングにはシールテープがあり、

レンチで強引に締める形になります。

PP製のほうはシールテープが無い為ほぼ締め切ることは可能ですが締めすぎると割れる可能性はあります。

筆者も念の為購入して試してみましたが、

ロックナットはなくても問題ないです。

テーパーネジは蓋の厚みがある程度あれば、

手締めでは不可能な程硬く、ステンレス製のチューブフッティングであればレンチで締める事で蓋側がネジ切りされます。

その為、ロックナットがなくとも充分止水できます。

締め直しを複数回するのであれば購入してみるのも良いかもしれません。

パッキンは購入します。

超小型外部フィルターの作り方。

水中ポンプはこちらの使用を前提とします。

小型の割に水流は案外強め。

まず、セリアのプラ水筒に穴を開けますが、

穴を開ける位置は、

モーターを垂直に刺すか、スーパジェットフィルター的に斜めや横に配置するかで変わります。

ちなみにこのような45度やL時のエルボもあり、モーター側には吸盤も付いてるため台座をうまく設置するとモーターを斜めにも設置出来ます。

(こちらの品番はES-50で、海外のUNSからも発売中です。そのうちADAから発売する可能性も?)

水槽真横に設置も出来ますが、水槽下に置いて高低差を利用した方が初回の水引きは楽です。

その為、DIYする際もモーター位置はなるべく水に接しやすい蓋側に近い位置に設置した方が良さそうです。

穴あけについてですが、

下穴が8.6-7mmほどあれば良いのでドリルタップを使用しても良いのですが、

仮にネジ切りしてもR=PTのネジ山には適合しません。

その為、最初はビス用ドリル、穴あけドリル、ステップドリル等で穴を開け、ハンドリーマーを使い、手回しで少しずつ調整した方がよいです。

ハンドリーマーが一番安く手に入ると思います。

穴あけをしたら継手にパッキンを入れて回し入れます。

シリコンチューブの接続側には液体使用時に使う

専用のインサートリングとなるものがあります。

心配な方は使用しましょう。

水槽からの排水側にはシリコンチューブとアクリルパイプを接続します。

シリコンチューブであれば柔らかいので外径8mmホースでもアクリルパイプ側は10mm程度まで入れることができます。

モーター接続の出水側はエア噛みしないように切り込みを入れます。

排水側は、底面に更にパイプを固定して二重管にすればろ材メンテは楽になりそうですが、

ブラックホールやスポンジろ材を入れるくらいであればそのままでもよいでしょう。

蓋を回した際には排水パイプも一緒に回転します。

その為、排水パイプの穴は蓋の中心に開けることになります。

あとはお好みの濾過剤を入れたら完成。

2つ作ればサブフィルターやソフナイザーとしても機能します。